Historisches Bahnbetriebswerk in Arnstadt

In Arnstadt, der ältesten Stadt Thüringens, befindet sich seit vielen Jahren ein Eisenbahnmuseum Arnstadt im ehemaligen Bahnbetriebswerk Arnstadt. Dieses beschäftigt sich mit der Erhaltung einer Sammlung von Lokomotiven, welche über viele Jahre lang das Bild der Eisenbahnen in Thüringen prägte. Ebenso soll das Bahnbetriebswerk Arnstadt als funktionsfähiges Dampflok-Bahnbetriebswerk erhalten werden.

Das Bahnbetriebswerk Arnstadt ist heute ein Eisenbahnmuseum in Arnstadt in Thüringen.

Seit 1992 beheimatet das Bahnbetriebswerk (Bw) Arnstadt Dampflokomotiven der ehemaligen Reichsbahndirektion Erfurt. Es befindet sich an den über den Thüringer Wald führenden Bahnstrecken Erfurt–Schweinfurt (Kursbuchstrecke 570), Erfurt–Arnstadt–Saalfeld (Kursbuchstrecke 563) sowie Plaue–Ilmenau (–Themar) (Kursbuchstrecke 566). Engagierten Eisenbahnern gelang es 1994, den dauerhaften Bestand der Anlage des Bahnbetriebswerkes Arnstadt mit Gründung eines Fördervereines zu sichern und ihn in das Eisenbahnmuseum Bahnbetriebswerk Arnstadt/hist. umzuwandeln.

Das heutige Eisenbahnmuseum ist aus dem ehemaligen Bahnbetriebswerk Arnstadt hervorgegangen. Der Grundstein dafür wurde bereits 1992 gesetzt, in dem die damalige Deutsche Reichsbahn alle Thüringer Museums-Dampflokomotiven im Bw Arnstadt zusammenzog (01 531, 38 1182, 44 1093, 50 3688, 74 231, 89 6311, 91 6580, 94 1292 und 95 027). Im Jahre 1994 verlor das Bahnbetriebswerk seine Eigenständigkeit und zwei Jahre später wurde diese Dienststelle gänzlich offen gelassen. Ab 1996 waren nur noch die Museumslokomotiven im Bahnbetriebswerk Arnstadt stationiert, welche inzwischen dem DB Museum Nürnberg zugeteilt worden sind. Mit der Abstellung der 01 531 und 44 1093, im Jahr 2000, sowie der Abgabe der 94 1292, im Jahr 2001, gab es keine betriebsfähige Museumslok mehr im Bw Arnstadt.

Geschichte Bahnbetriebswerk

Ab 1867 begann der Zugverkehr auf der Strecke Erfurt–Arnstadt. Ein Jahr später wurde das Bahnbetriebswerk Arnstadt in Betrieb genommen. Auf dem Gelände entstand eine zweiständige Remise und einfachste Lokbehandlungsanlagen. Der Zugbetrieb auf dem Streckenabschnitt Arnstadt–Plaue folgte 1879 und 1884 der Abschnitt Plaue–Oberhof–Suhl. Der Zugbetrieb auf der Strecke Arnstadt–Saalfeld kam 1894/95 dazu.

Das heutige Bahnbetriebswerk (Lokschuppen mit den Gleisen 1–5) wurde 1898 in Betrieb genommen. Durch die Zunahme des Eisenbahnverkehrs wurden die Anlagen des Bw ständig erweitert, so dass heute ein Lokschuppen mit 22 Ständen zur Verfügung steht. Zur Versorgung mit kalkarmen Kesselspeisewasser wurde 1935/36 ein bahneigenes Wasserwerk in Liebenstein gebaut.

Von 1955 bis 1973 waren Dampflokomotiven mit Kohlenstaubfeuerung im Bw Arnstadt stationiert. Deshalb wurde 1961 eine spezielle Mahl- und Bunkeranlage für Kohlenstaub in Betrieb genommen. 1978 wurde die Strecke zwischen Neudietendorf und Erfurt elektrifiziert. Das Koks- und Schrottlager wird 1985 als Schweißwerkstatt und Handlager umgebaut. Nach der Umwandlung in ein Eisenbahnmuseum wird das Lager 1994/95 renoviert.

Chronologische Dokumentation des Bw Arnstadt/hist. mit freundlicher Genehmigung durch Büro für Industriearchäologie, Dipl.-Ing. Rolf Höhmann, Darmstadt aus „Denkmalpflegerische Dokumentation Bahnbetriebswerk Arnstadt/hist.“

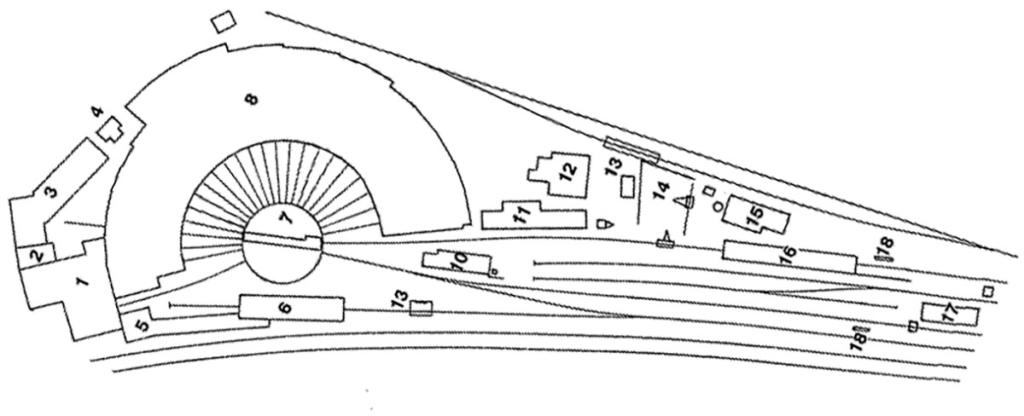

| 1895 | Errichtung eines sechsständigen ringförmigen Lokomotivschuppen [8] mit einer Drehscheibe mit 16 m Durchmesser und Bekohlungsanlage |

| 1897 | Anbau einer Betriebswerkstatt [1] mit Büro für Vorsteher und Lokleitung an den ringförmigen Lokomotivschuppen |

| 1900 | Errichtung eines Übernachtungs- und Aufenthaltsgebäudes [3] |

| 1902 | Aufstellen des ehemaligen Schmalspur-Lokomotivschuppens aus Heldburg als Materiallager [12]. |

| 1903 | Erweiterung des Lokomotivschuppens [8] um die Stände 7 und 8. |

| 1906 | Erweiterung des Lokomotivschuppens um die Stände 9 bis 14. |

| 1909 | Bau einer Öltankanlage [2] zwischen Werkstatt und Übernachtungsgebäude. |

| 1910 | Anbau einer Kompressorstation bei Stand 13 im Lokomotivschuppen [8]. |

| 1914 | Erweiterung des Lokomotivschuppens [8] um die Stände 15 bis 22. Einbau einer 20 m Drehscheibe [7]. Anbau des westlichen Hallenteils an die Betriebswerkstatt [1]. Der Materialschuppen, ehemals Lokomotivschuppen aus Heldburg, wird nochmals umgesetzt und als Reiserwellenschuppen [12] verwendet. Bau eines Gebäudes für Sandaufbereitung [10] |

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRB)

| 1922 | Instandsetzung des Lokomotivschuppentor. Anbau eines Waschraumes für Handwerker an der nördlichen Giebelseite vom Lokschuppen [8]. |

| Bis 1924 | Anbau eines Eisen- und Schraubenlagers an das Öltanklager [2]. |

| 1925 | Verlängerung der Stände 18 bis 22 am Lokschuppen [8] um 2m. Umsetzung des Lokschuppens vom Bahnhof Heldrungen nach Arnstadt mit Verlängerung um 2m und Verwendung als Wagenreparaturhalle [6], Errichtung eines Abortgebäudes [4]. |

| 1936 | Einbau einer neuen Drehscheibe [7] mit 23 m Brückenlänge. |

| 1937 | Anbau des Ostflügels an das Übernachtungs- und Aufenthaltsgebäude [3]. Anbau eines Büroraumes mit Lager an den Reiserwellenschuppen [12], nun als Kohlenschuppen bezeichnet. |

| 1938 | Erneuerung des Entlüfters auf Stand 1 bis 5 am Lokschuppen [8], Einbau einer Untersuchungsgrube in der Wagenausbesserung [6]. |

| 1939 | Einbau einer Achssenkgrube bei Stand 21 und 22 im Lokschuppen [8]. |

| 1943 | An- und Einbau einer Junghelferwerkstatt bei Stand 1 am Lokschuppen [8]. |

| 1944 | Errichtung einer Lagergießerei [5] |

Deutsche Reichsbahn (DR)

| Bis 1947 | Umbau des Eisen- und Schraubenlagers [2] zur Toilette, das Toilettengebäude [4] wird Fahrrad- und Lagerschuppen. Verlegung der Lokleitung zur Sandaufbereitung [10] |

| 1950 | Aufbau eines Raumes für die Lokleitung auf der Wagenausbesserung [6], alte Lokleitung in Sandaufbereitung wird Aufenthaltsraum [10] |

| 1957 | Verlängerung der Stände 8 bis 11 am Lokomotivschuppen [8], Bau eines Aufenthaltsraumes für die Schweißer [9], der Kohlenschuppen [12] wird Tischlerei |

| 1958 | Errichtung einer Kohlenstaubbunkeranlage [16] mit Kompressorenhaus [15] |

| Bis 1962 | Erweiterung des Ostflügels des Übernachtungs- und Aufenthaltsgebäudes [3], Aufstellen eines Fachwerkschuppens als Lager [11] |

| 1964 | Anbau eines Lagerraumes für Stoffe zur Speisewasseraufbereitung an der Südseite des Lagers [11] |

| 1966 | Installation einer Diesellokomotivtankstelle [13] bestehend aus Kesselwagenentladestelle, Pumpenhaus und Zapfsäule |

| 1967 | Bau einer neuen Besandungsanlage [17] |

| 1972 | Abtrennung der Lokstände 7 bis 13 im Lokschuppen [8] für die Diesellokomotivunterhaltung |

| 1976 | Erneuerung der Außenwand an den Ständen 18 bis 22 am Lokschuppen [8] |

| 1977 | Rückbau der Kohlenstaubbunkeranlage [16], Entfernen der Staubbehälter |

| 1985 | Umbau des Koks- und Schrottlagers als Schweißerwerkstatt und Handlager [5] |

Deutsche Bahn AG (DB)

| 1994/95 | Renovierung des Lagers [11] |

Für die Instandhaltung der Triebfahrzeuge stehen verschiedene Anlagen zur Verfügung: Eine Vierspindelachssenke dient dem Tausch von Radsätzen der Lokomotiven. Diverse Kräne stehen für den Austausch von Baugruppen der Triebfahrzeuge, aber auch für die Bekohlung der Dampflokomotiven, bereit. Die Zufahrt zum Lokschuppen erfolgt über eine Drehscheibe mit 23 m Durchmesser. Der Antrieb der Drehscheibe kann wahlweise mit Elektrizität, Druckluft oder über eine Handkurbel erfolgen. Zusätzlich ist die Drehscheibe mit einer Spillanlage ausgerüstet, die es bei Schauvorführungen ermöglicht, Lokomotiven ohne Schleppfahrzeug zu bewegen.

Das Bahnbetriebswerk besitzt drei Gleise mit direktem Gleisanschluss an den Bahnhof Arnstadt Hbf. Davon ist ein Gleis als Dampflokbehandlungsgleis vorgesehen. Ein Besandungsturm, ein Wasserkran, ein Schrägaufzug für Schlacke, zwei verschiedene Kohlekräne und andere Geräte dienen der Wartung und Pflege der Dampflokomotiven.

1984 wurde der Abschnitt Neudietendorf–Arnstadt elektrifiziert, weil für die Städteexpresszüge von Meiningen nach Berlin im Erfurter Hauptbahnhof für den Lokwechsel, das Beistellen von zusätzlichen Reisezugwagen sowie die nächtliche Wagenbehandlung keine ausreichenden Kapazitäten vorhanden waren. Nach der Wende wurde diese Verbindung eingestellt, die elektrifizierte Strecke verlor damit ihre Bedeutung, ebenso entfiel damit diese Aufgabe für das Bw Arnstadt. 1996 wurde die Fahrleitung zwischen Neudietendorf und Arnstadt außer Betrieb genommen und später wieder rückgebaut.

Eisenbahnausstellung Arnstadt

In Arnstadt befindet sich seit vielen Jahren eine Eisenbahnausstellung im ehemaligen Bahnbetriebswerk. Diese beschäftigt sich mit der Erhaltung einer Sammlung von Lokomotiven und anderen Fahrzeugen, welche über etliche Jahre lang das Bild der Eisenbahnen in Thüringen prägte. Ebenso soll das Bahnbetriebswerk Arnstadt als funktionsfähiges Bahnbetriebswerk im Stile des letzten Betriebszustandes bei der DR erhalten werden.

Die heutige Eisenbahnausstellung ist aus dem ehemaligen Bahnbetriebswerk Arnstadt hervorgegangen. Der Grundstein dafür wurde bereits 1992 gesetzt, in dem die damalige Deutsche Reichsbahn alle Thüringer Museums-Dampflokomotiven im Bw Arnstadt zusammenzog (01 531, 38 1182, 44 1093, 50 3688, 74 231, 89 6311, 91 6580, 94 1292 und 95 027). Im Jahre 1994 verlor das Bahnbetriebswerk seine Eigenständigkeit und zwei Jahre später wurde diese Dienststelle von der DB gänzlich offen gelassen. Ab 1996 waren nur noch die Museumslokomotiven im Bahnbetriebswerk Arnstadt stationiert, welche inzwischen dem DB Museum Nürnberg zugeteilt worden sind. Mit der Abstellung der 01 531 und 44 1093, im Jahr 2000, sowie der Abgabe der 94 1292 im Jahr 2001, gab es keine betriebsfähige Museumslok mehr im Bw Arnstadt.

Seit der Abstellung der letzten beiden Dampfloks wurde es klar, dass es nur eine eigenständige Zukunft als Ausstellung geben kann, welche sich in hauptsächlich mit der Ausstellung und Präsentation der Museumsloks, dem Aussengelände, sowie dem Erhalt des Bahnbetriebswerk Arnstadts befasst. Aber der Plan, mal wieder die eine oder andere Maschine betriebsfähig vorzeigen zu können, wurde glücklicherweise nicht aufgegeben!

In den letzten Jahren sind zu den Dampflokveteranen Fahrzeuge der jüngeren Eisenbahngeschichte hinzugekommen.

Diesel- und Eloks sind jetzt neben der Dampflokzeit im Bw zu bestaunen.

Und der Plan ging auf!

Zu unseren Exponaten zählt sogar eine betriebsfähige Großdiesellok.